股骨粗隆间骨折的定义

股骨粗隆间骨折(亦称转子间骨折),是指股骨颈基底至小转子水平以上部位的骨折,表现为局部疼痛、肿胀、瘀斑,患者不能行走,患肢缩短、内收、外旋,髋关节活动受限。

该骨折占全身骨折的3% - 4%,髋部骨折的35.7%,发病率随年龄增长而升高,70岁以上人群高发,女性多于男性。

股骨粗隆间骨折应用解剖

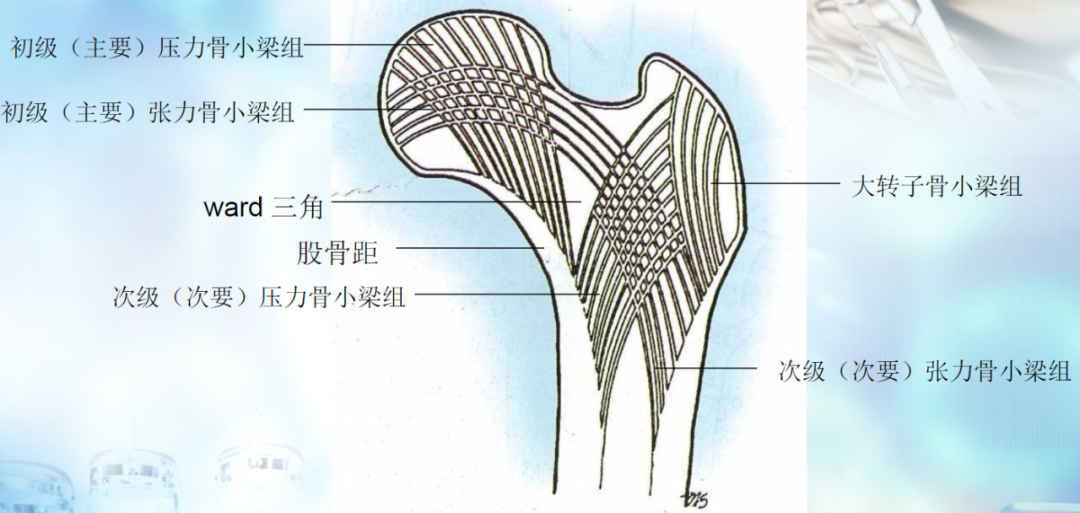

Ward三角

在股骨颈交叉的中心区形成一个三角形脆弱区域,在老年人骨质疏松时,该处仅有脂肪填充。

股骨距

位于小转子深部股骨颈、体连接部的内后方的致密骨板,是股骨体后内侧皮质向松质内的延伸;是股骨上端偏心性受载的着力点。

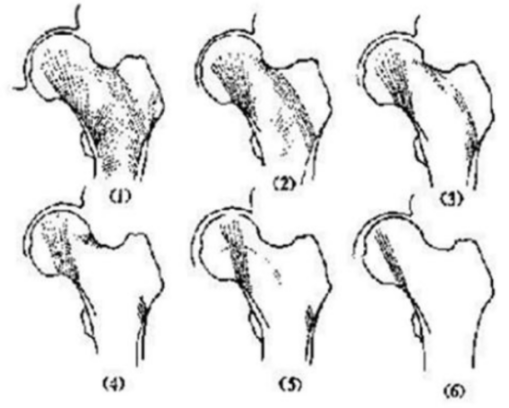

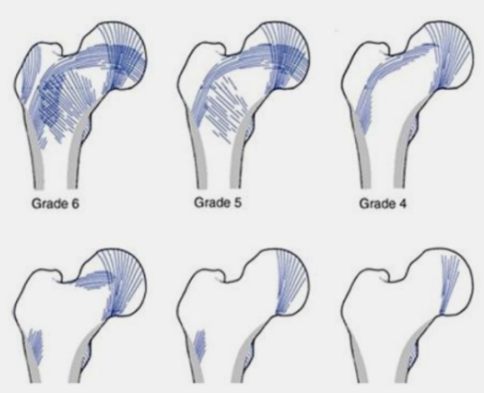

髋部骨小梁分级

股骨近端的机械强度分级

(1)6级;(2)5级;(3) 4级

(4 )3级;(5 )2级;(6)1级

股骨粗隆间骨折损伤机制

1.年轻患者高能量损伤

年轻患者的粗隆间骨折通常由高能量损伤引起,如高处坠落和车祸等。这些情况可能导致严重的骨折,并且患者需要密切注意是否有合并伤,包括颅脑、脊柱和胸腹部脏器的损伤。

2.老年患者摔伤因素

90%的老年粗隆间骨折是由于摔伤造成的。老年人容易摔倒的因素包括视力衰弱、肌力降低、血压不稳定、反应力下降、血管疾病和骨与关节疾病等。

是否因摔倒导致骨折,由以下五个因素决定:骨质疏松的严重程度、摔倒的方向,特别是髋部或接近髋部的部位着地、保护反射不足以减少摔倒的能量、髋部软组织不能吸收足够的能量、髋部骨骼力量不足。

暴力类型及作用机制

直接暴力:高能量损伤直接作用于髋部,如交通伤或坠落伤直接撞击髋部导致骨折。

间接暴力:身体扭转,髋部受到内翻和向前成角的应力作用,小转子为支点,受到强烈挤压同时抑或有髂腰肌牵拉作用,形成蝶形骨块,大转子因受臀中肌的强烈牵拉亦可形成分离骨块。

股骨粗隆间骨折临床分型

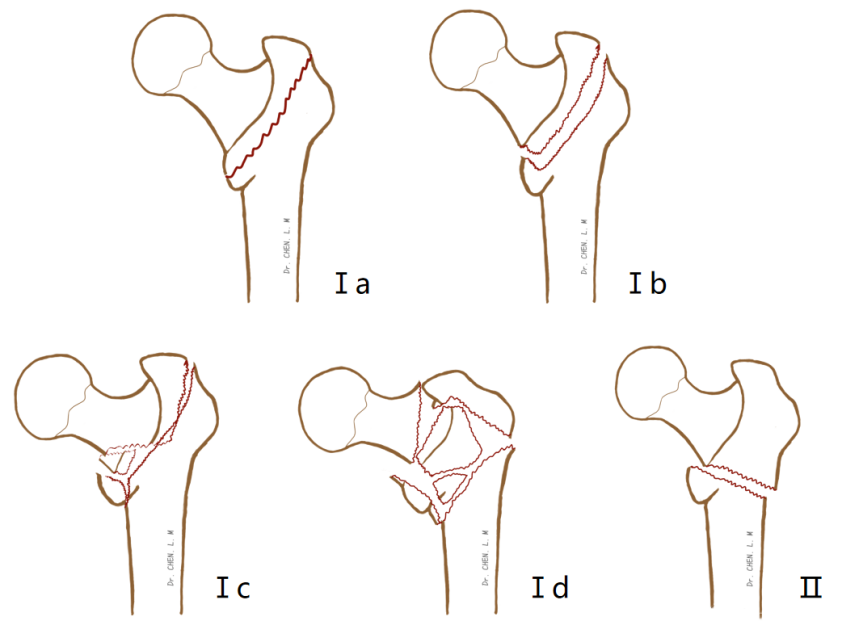

Evans分型

临床中最常用。Evans将粗隆间骨折分两型:

Ⅰ型 顺行粗隆间骨折

根据复位前后稳定情况又分为4个亚型:

Ⅰa为两部分骨折无移位

Ⅰb两部分骨折有移位,内侧皮质较完整,骨折复位后稳定

Ⅰc小转子游离,骨折移位、内翻畸形;或者大转子游离为单独骨块

Ⅰd 除转子间骨折外,大小转子成为单独骨块、内翻畸形

其中Ⅰa、Ⅰb 型为稳定型,其余均为不稳定型。

Ⅱ型 反斜行粗隆间骨折

Ⅱ型为逆转子骨折,骨折线自大转子下方斜向内上方,到达小转子上方

AO分型

A1型:经转子的简单两部分骨折,内侧骨皮质仍有良好的支撑,外侧骨皮质保持完好。

.1 沿转子间线

.2 通过大转子

.3 通过小转子

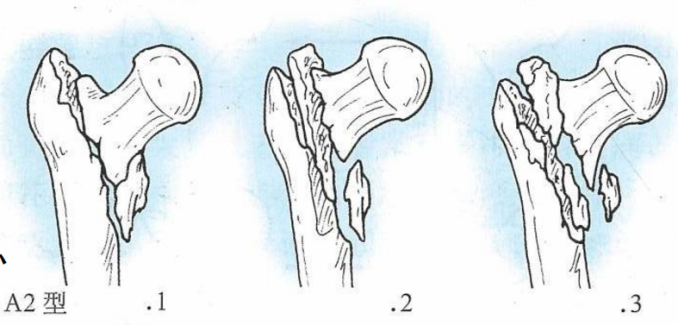

A2型:经转子的粉碎骨折,内侧皮质在2个平面上骨折,但外侧骨皮质保持完好。

.1 有一内侧骨折块

.2 有数块内侧骨折块

.3 在小转子下延伸超过1 cm

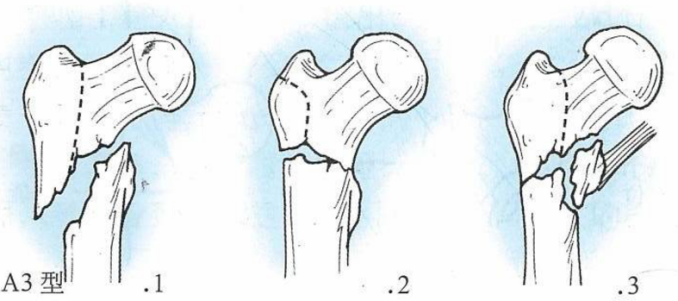

A3型:反转子间骨折,外侧皮质也有骨折。

.1 斜形

.2 横形

.3 粉碎

通常A1.1到A2.1被认为是稳定,A2.2到A3.3被认为是不稳定。

股骨粗隆间骨折手术治疗

手术治疗的根本目的是复位后对于粗隆间骨折进行牢固的固定,而固定是否牢固取决于以下因素:骨骼质量、骨折类型、复位、内固定物的设计、内固定材料的置放位置。

近年来治疗粗隆间骨折的内固定材料不断发展更新。其中,常用的标准内固定物是髓内固定,如PFNA、INTERTAN等。

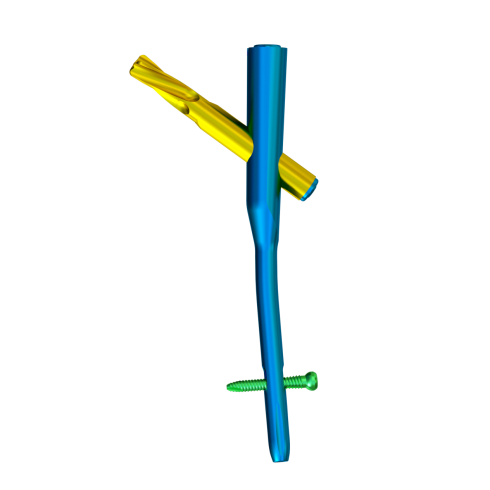

PFNA

PFNA用于不稳定型骨质疏松性粗隆间骨折如Evans Ic、Id、II型,性能更好,抗旋转性良好,手术时间短,出血量少,并发症少,近端锁钉切出几率降低,治疗优势明显。

型号:DHA-I

短钉

长钉

直径:9/10/11/12mm

长度:170/200/240mm,不分左右

直径:9/10/11/12mm

长度:300-420mm,间隔20mm每规格,分左右

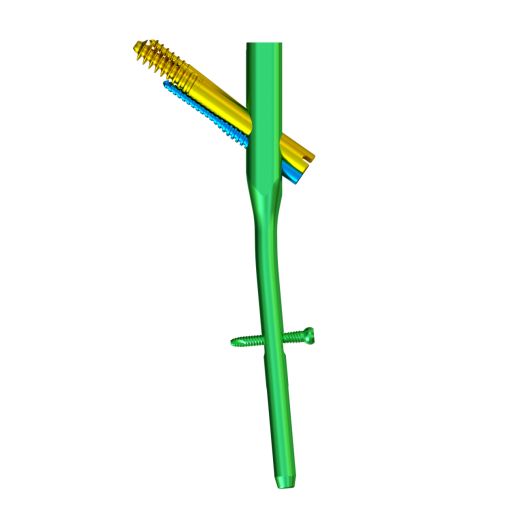

INTERTAN

INTERTAN随着现代医学技术的发展,一种专门治疗股骨粗隆间骨折的新型髓内钉。其主钉横截面呈现梯形,近端联合交锁组合钉使用,可杜绝“Z”效应的发生;增加子钉从股骨头部突出,增加拉力钉抗旋作用。该髓内钉适用对象广泛,适用于严重骨质疏松患者。

型号:DHA-II

短钉

长钉

直径:9/10/11.5/13mm

长度:180/200mm,不分左右

直径:9/10/11.5/13mm

长度:300-420mm,间隔20mm每规格,分左右